私の米国駐在中、商品の返品が日本より容易なような気がしていました。実際返品したことも何度かありますが、私としては、なんとなく抵抗感がありました。日本に帰国し、昨今の新型コロナウイルス禍でECサイトでの購入が多くなり、モノを実際に確認せず返品をせざるを得なくなりました。そこで改めて米国での返品制度の存在を感じ、米国の返品文化について検証してみました。

2023年度10回 プラットフォームエコノミクス研究会(2023年3月20日)

「返品の経済学」 慶應義塾大学 河合啓一 ECサイトの返品について

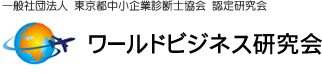

上述の米国でのECサイトの返品のデータをみると、驚いたことに返品理由が「商品がマッチしなかった」という割合は70%です。日米の比較ができるアパレルをみると、米国の返品率(12.2%)は日本(6.85%)の約2倍になっています。これからも、米国の返品は多いといえます。

日本の通信販売にクーリング・オフ制度はありません。返品については事業者が決めた特約(返品特約)に従うことになります。「返品特約」が定められて いない場合、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます(独立行政法人国民生活センターのホームページから)。ただ、日本においては、クレーマー対策として自己都合返品を認めないことが多く、返品を認めないことが多くあります。結果、返品率が低いと言えるかも 知れません。

米国の場合は、返品ポリシー(返品特約)を拡販に利用していることがあり ます。実際、商品の返品が無料でできる場合、逆に消費が増加する可能性があると言われています。無料の返品制度により顧客がそのブランドにポジティブな印象を抱き、長期的にはより多くの商品を購入する可能性が増えるの です。「品質や性能に自信がある」ということを顧客へアピールしていることになります。そして返品が比較的容易であることは、消費者と小売業者の双方に利益をもたらすとされています。

米国の返品文化は、現在の百貨店Sears(シアーズ)の創業者であるリチャード・ウォーレン・シアーズが、19世紀末に通信販売を行っていた時の「満足保証」というサービスが始まりです。今では車社会ですが、当時は鉄道や馬車、馬に乗って買い物に行くのが普通でした。そんな中で、カタログを各家庭に送り、一括仕入れして商品を提供するサービスを始めたのがシアーズです。そしてシアーズは「満足していただけなければ返金いたします」という「満足保証」をすることにより、現物を見なくても消費者は安心して商品を購入することができるようにしました。(引用;https://minato-intl.com/return-anything-policy)

米国は長い間、消費者保護に関する法律や規制を整備してきました。消費者は自身の権利を守る意識が高く、商品に対する満足度や品質に厳しい要求を持っています。返品文化は、消費者の権利意識を尊重し、満足度を確保する手段の一つとなっています。米国での個人主義に対応していると言えるかもしれません。そして、米国では顧客満足度の向上や信頼の構築を重視する文化が根付いており、それが返品文化の一因となっています。一方、日本では商品の品質と信頼性を重視する傾向があり、商品の返品よりも慎重な購買が行われることが多いと考えます。

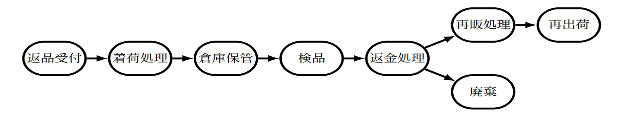

近年、米国では返品文化が「リバース・ロジスティックス」を生んでいます。1992年に米国の研究者ジェームス・ストックが「リバース・ロジスティックス」を提唱しました。「リバース・ロジスティックス」とは、生産者から消費者へ商品が流れていく物流管理をさす「ロジスティックス」に対し、消費者や利用者から生産者へと向かう物流の流れのことです。参考をご参照ください。「リバース・ロジスティックス」により、益々返品が容易になっています。

主な業者は、XPO Logistics,、UNITED STATES POSTAL SERVICE、 FedEx、 upsなどです。日本でも、Recustomer、佐川急便、トランスコスモス、富士ロジテックなどの 「リバース・ロジスティックス」が出てきています。

米国では、返品制度と消費者意識、またSDGsから「リバース・ロジスティックス」市場が拡大すると考えらますが、日本ではどうでしょうか?

2023年度10回 プラットフォームエコノミクス研究会(2023年3月20日)

「返品の経済学」 慶應義塾大学 河合啓一 返品のプロセス

このように米国は返品文化といえると思われます。返品は、米国が個人主義であり、国土が広いという地理的要因、消費者保護制度という規範的要因が相まって文化になっていると考えます。

中小企業診断士 寺井 一郎